“Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos”, escribió alguna vez José Saramago. Y ese “algo que somos” contiene gestos, anécdotas, detalles que hicimos carne pero pertenecen a otros. Porque nos constituye un cúmulo de pequeñeces que antes heredamos y que unos más recibirán de nosotros en el futuro. Así encontramos uno de los modos de burlar a la muerte.

María Josefa Aguilera, una lavandera analfabeta, una criolla de pelo crespo y voz de calandria murió en abril del ‘81, en su vieja casa de la Cuarta Sección de Mendoza; pero sigue tan viva como en aquellas tardes en las que zurraba las prendas sobre la tabla con agua y lejía a tango pelado. No es preciso alcanzar la gloria para volverse inmortal. Pepa está aquí: en los ojos pícaros de Ernesto Suárez cuando habla, en su rapidez para insertar el chiste, en el canto fácil que se cruza entre las frases, en su índole narradora. “Cuando yo estuve exiliado, como no sabía leer ni escribir, mi vieja recortaba chistes gráficos, los ponía en un sobre, y mi hermana me los mandaba para que me riera. Esa madre que nos cantaba, que nos contaba cuentos, que se inventaba cosas, que le ponía sobrenombre a todos, me alimentó la fantasía”.

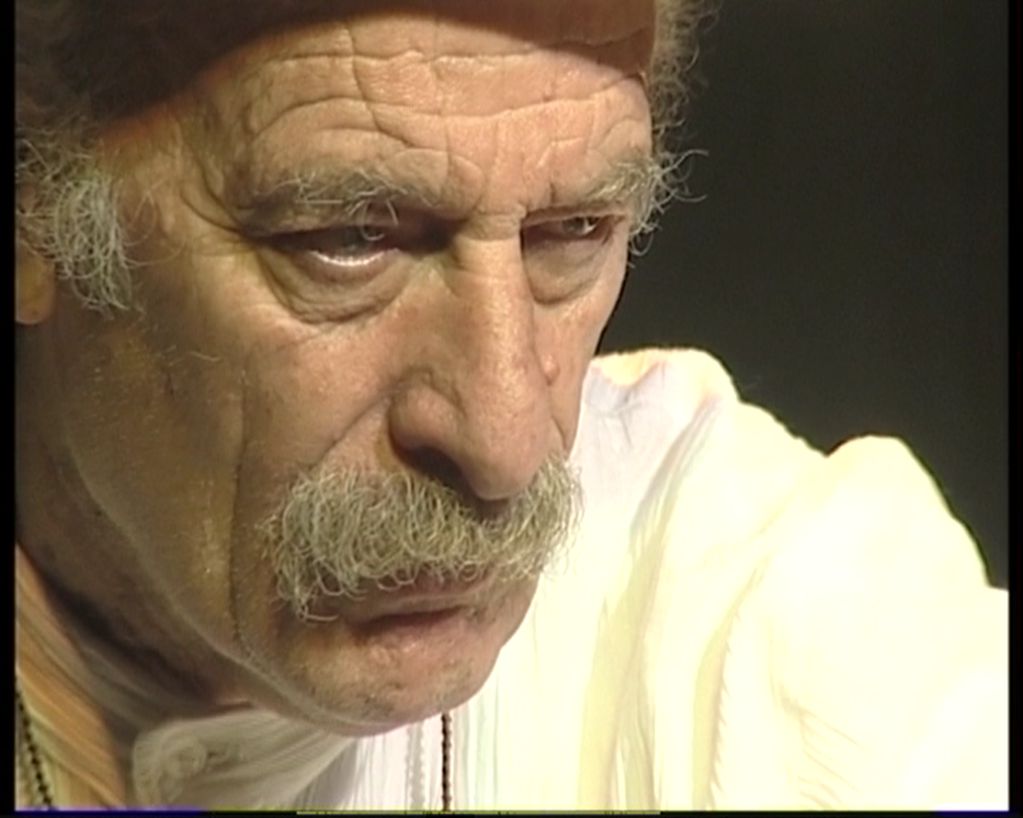

Y no es poca cosa la imaginación para un actor que le dedicó a su oficio más de cincuenta años. Hoy Ernesto, “El Flaco”, tiene 82. En el punteo del currículum que nunca necesitó escribir hay cientos de obras, algunas que llevan más de 20 años en cartelera como “Educando al nene”, junto a su sobrino Daniel Quiroga, el hijo de su hermana “Chiquita”; la película “Camino a La Paz” con Rodrigo de la Serna; el elenco El Juglar que formó en sus años de exilio entre el ‘76 y el ‘84 en Ecuador; su compañía mendocina El Taller que tiene sala propia; su militancia de teatro popular en los barrios difíciles de la provincia; la docencia en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo; el trajín en sus talleres. Sí: “El Flaco” es ya parte la historia del teatro argentino; y en los juegos que son base de su gesto escénico vive su mamá Josefa, “La Pepa”.

La historia de “El Flaco” no es la del nene que en los actos de la escuela hace de granadero y descubre allí el germen del camino. En su caso Josefa fue el esbozo, el ejemplo y el motor que moldearon el tránsito.

Ernesto, que nació un 9 de enero del ‘40, es el más chico de cinco hermanos: la Negra, Milagros, Silvia y Carlos son los demás. “La otra es la Lita, que todavía vive”, repasa él. Esa “otra”, Lita Ariza, a la que “El Flaco” refiere como “una medio hermana, una prima…”, es una hija más que Josefa regaló a una cuñada de San Juan porque los brazos no le daban para tantas bocas.

La forma en que “La Pepa” atemperaba las carencias fue la que encarnó en Ernesto hasta volverlo artista. Ella todo lo cantaba, todo; como “El Flaco” ahora, que busca resumir su historia: “Tu vuelta vivo esperando/ a pesar de la tardanza/ aun abrigo la esperanza/ de que me sigas amando”. Ernesto pasa del canto a la narración, de la melodía al tono de desprecio: “esa canción era mi mamá. El tipo se la cogía, se iba y ella se quedaba esperando con su embarazo. Mi hermana es sanjuanina, mi hermano también. La había dejado con esos dos hijos y a la otra, la Lita, la tuvo que regalar. Todavía vive, tiene 85 años”.

“La Pepa” dejó San Juan y se volvió a Mendoza con su cría. Pero ella era de San Luis, donde habían quedado su mamá y dos hermanas. Todas murieron en el lapso de un año. Poco antes, la madre la había colocado cama adentro, en la casa de unos ricachones que se la trajeron a Mendoza. Allí fue donde conoció al padre de Ernesto (él jamás pronuncia su nombre) que tenía una relación con la

patrona.

- ¿Tu papá trabajaba ahí?

- No… mi papá… El trabajo que hacía mi papá era… Trabajó un tiempo en la Municipalidad de la Capital; pero era medio canchero, ¿viste? No… Lustraba pianos, pero eso lo hacía de vez en cuando. Era muy buen cantor también. Él era… no sé: era un ser muy carismático. Era un tipo así, muy pintón. Uno ochenta y cinco de alto, ojos claros. Y mi mamá: negrita, india. Me parece que, según me contó ella… A mi papá lo habían herido y lo metieron en su pieza, que era sirvienta de aquella casa. Y ahí quedó embarazada de mi hermano más grande. Y ahí empezó el vínculo. Y después él… no voy a mentir: se enamoró de ella, porque era una mujer muy simpática, muy alegre, con todo el dolor: era una genia”.

Volvemos al relato, a cuando “La Pepa” se vino de San Juan para instalarse en Mendoza.

Recaló en un barrio que se formó de un loteo en la finca de la familia Zuleta. Hoy esa zona está en plena Cuarta Sección de la capital mendocina, en la parte más vieja de la ciudad, enfrente de lo que llaman “La Medialuna” de Guaymallén, cuna de Armando Tejada Gómez y el Nuevo Cancionero Cuyano. A principios de los ‘40 era casi una villa miseria: casitas de adobe, calles de tierra, sin luz, sin agua, sin gas. Allí se agenció un terrenito “La Pepa” cuando todo era viña, en la calle Zuleta.

La casa tenía una pieza, una cocina y una letrina. La hicieron del mismo barro que había en el lote, donde después dejaron el hueco para plantar las acelgas. Ernesto, muy chiquito, ayudaba a su hermano y su madre a darle vuelta a la tierra hasta dejar que se pudra, para luego echarle la paja y hacer los adobes.

Así aprendió “El Flaco” el oficio de albañil y carpintero. Después sería su trabajo y más tarde las destrezas que usó para montar la sala que ahora le pertenece, a él y a El Taller, en la calle Granaderos de la Capital mendocina. “Como no teníamos baño mi mamá se inventó una ducha -se ríe a carcajadas-. Agarró un tarro de lata como de 20 litros, le hizo a mi hermano hacer unos agujeritos, entonces calentábamos el agua en el sol con palanganas y mi mamá, los sábados, nos decía que nos bañáramos. Mis hermanas se bañaban con malla y mi hermano y yo, en calzoncillos. Uno le echaba agua al otro y nos sentíamos felices, jugábamos, ahí, en el agua. Y todo ese ingenio de mi vieja... Siempre me pregunté cómo hizo una tipa analfabeta, que aprendió a leer solita y de grande, solita, para criar cinco hijos”.

Lo hizo, así como lo cuenta Ernesto, cuerpeando al hambre a puro chiste y canción, desparramando a la cría cuando no había qué comer: unos a la casa de la Nicolasa, otros a la de doña Helena -una prostituta ya jubilada que había trabajado en La Alameda-.

Cultivaba la huerta y criaba gallinas cuando la tabla de lavar descansaba, y llenaba la casa de flores. Ese era uno de los espectáculos con los que entretenía a sus hijos. En las noches de verano, les mostraba cómo las damas de noche se abrían por unas pocas horas, para luego morir como las mariposas. “Ella se cagaba de risa de cómo vivíamos. Tenía esa intuición natural de la subsistencia; y con un marido que no estaba nunca y pa’ colmo: malo, agresivo. Nos acobijó como una gallina a los pollitos”.

A los 7 Ernesto enganchó su primera changa: le ayudaba al verdulero del barrio a repartir con la carretela a caballo los pedidos. Porque en esa casa llena de canciones y relatos, la urgencia no sabía de edades: todos tenían que trabajar. Otras veces tomaba el tranvía al centro para entregar los manteles del hotel, que su madre había lavado en la semana. Los días de lluvia no se hacía más que esperar a que aclarara, porque el barro y las goteras no permitían otra cosa. Josefa reunía a los chicos en la cama grande -había dos donde dormían todos-, ponía un palo en el medio y armaba un techo con una carpa que guardaba para estas ocasiones. Recostados, iluminados a vela, mientras esperaban que el cielorraso dejase de gotear, ella les cantaba y les contaba cuentos. El mundo se volvía, para Ernesto, una aventura en medio de La Pampa, acurrucado en el fogón de los relatos.

Entre tanta subsistencia el teatro no aparecía ni por asomo. Cuando Ernesto terminó el secundario -el único de los hermanos que completó sus estudios- se colgó de un colectivo y se fue para Córdoba. Quería ser abogado. Allá estuvo trajinando como podía entre la albañilería y los apuntes, hasta que tres años después un telegrama lo trajo de vuelta. Lo dictó Josefa y lo escribió su hermana. Decía: “hambre acosa. Volvé o fuimos. Mamá”.

Él, volvió. Ya tenía 22 y oficiaba de carpintero. Un día, siguiendo a una rubia que lo tenía enamorado, cayó en el ensayo del elenco de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y encontró dónde desplegar los tangos y relatos que Josefa había sembrado en “ese algo” que es hoy Ernesto.

Lo que sigue es su tránsito teatral, ese que lo ha convertido en un referente de la provincia y el país. Ese por el que recibió un premio a la trayectoria en el Congreso de la Nación en 2016, y marcó todos los pasos de su historia.

Pero el romance entre Ernesto y el teatro tiene a Josefa, a la ausencia de su padre y a su infancia como centro. Es que “El Flaco” no eligió el escenario burgués de las teorías -al que igualmente le regaló apuntes para el recuerdo, como “El Tartufo” o varias obras de Chéjov-. Él se agita en ese otro modo que los juglares vienen desparramando entre el pobrerío desde hace más de 500 años: el teatro popular.

La obra que lo define se llama “El aluvión”. La hizo en el ‘74 y es fruto de la recopilación de historias de aquellos que perdieron todo, en el agua que bajó de la montaña. Los actores eran los vecinos y el espectáculo, que se volvió suceso, le sirvió a Ernesto para probar que aquella casa de adobe en la que se había criado, era donde aprendió todo. Ya había sido director de la Escuela de Teatro, había formado el grupo Arlequín, había sido discípulo de Leónidas Monte, José Chiavetta y Carlos Owens.

En el ‘76 “El Flaco” no vivía con Josefa sino con su segunda mujer, Alejandra Peralta, tenía a su hija más grande, Laura, y era parte de una movida artística que resultaba peligrosa para las ínfulas represoras que campeaban en Argentina. Suárez no tenía un arma, no creía en eso, pero sacaba la gente a la calle a escupir ideas como balas.

El espacio en el que tramaban sus espectáculos se llamaba TNT (Taller Nuestro Teatro). Una bomba en la sala; las visitas de la Triple A de Isabel Perón; varios llamados amenazantes a la casa de “El Flaco” (había ‘guardado’ a tres compañeros, tenían a uno, lo estaban torturando, podía ‘cantar’); y un cartucho de dinamita que encontraron en la casa de Arístides Vargas -el amigo y socio artístico de Suárez que hoy vive en Ecuador- fueron elocuentes. Una noche él, su mujer y su hija viajaron con lo puesto a Buenos Aires para irse del país, vía Perú. A los días, estalló el golpe militar.

Josefa se quedó en su casa de adobe entre madreselvas y damas de noche, esperando. Nunca hablaron de la muerte, del peligro, de la huida. Ella lo conversó a su modo, con las cartitas repletas de chistes que enviaba a Ernesto a Guayaquil. Quería recordarle que la risa es el arma con la que matar cualquier tristeza. Y él comprendió y lo volvió teatro.

A principios de los ‘80, Josefa se le apareció a Ernesto en Guayaquil. Fue de sorpresa. “Me llamó mi hermana y me dijo que venía con su pareja, de paso hacia Miami, para verme unos días. El aeropuerto de allá era chiquito: te asomabas a la terraza y se veía la pista. Estaba yo, ahí, esperando a mi hermana, y la veo aparecer a mi mamá. Venía con una cajita en la mano con las cosas pal’ mate”.

Fueron cinco días apenas en los que el hijo y la madre se sentaron en las tardecitas a tomar unos amargos, bajo la sombra de una higuera que estaba enfrente de la casa. Y Josefa se fue. Un año y medio antes de que Ernesto volviese a la Argentina, le llegó una carta de su hermano contándole que “La Pepa” había muerto. “¿Viste esa película?, ‘El exilio de Gardel’, cuando el personaje de Solá está en París hablando por teléfono y ve a la madre afuera… Me quedé mirando por la ventana al baldío, donde estaba el árbol en el que tomábamos los mates, y me pasó lo mismo. La vi ahí, sentada. La vi. Cuando en Mendoza un día fui a ver esa película, me tuve que ir del cine porque no soporté esa escena”, dice.

Muchos años después, cuando exhumaron el cuerpo de Josefa para llevarlo a otro cementerio, Ernesto pudo entender que entre él y su madre no había palabras sino canciones y gestos amorosos: “Cuando volví fui a la casa, no entré. Era otra casa. Pero tenía esa angustia de no haberla visto morirse. Cuando fui al cementerio y vi todos los huesos de mi mamá, me puse a llorar como un niño”.

También su padre murió cuando él estaba en el exilio. Les quedaban cuentas pendientes de una relación construida con ausencias y rencores. La muerte fue mucho antes que de la de Josefa, cuando Ernesto todavía se las rebuscaba en los bares de Perú. Lo acompañaba en la guitarra un “indio” con el que había hecho yunta. Por las noches dormía en un convento, con otros exiliados. “Ese día, que llegó la carta diciendo había muerto mi papá, yo estaba mal porque se me vino encima toda la mierda que tenía adentro. Y le digo al indio que esa noche no iba a cantar. Él peló la guitarra y me dijo: ‘Si usted no canta, su papá se muere otra vez’”. Canta mientras habla, Ernesto: “Nada debo agradecerte/ mano a mano hemos quedado”.

En su unipersonal “Lágrimas y risas”, “El Flaco” cuenta sobre su infancia, porque él es ese puñado de detalles que resuenan en los tangos de Josefa, en las ausencias del padre, en los juegos entre el barro del potrero. Por eso vuelve allí cada vez, para reencontrarse en esos barrios donde hoy despliega sus obras con “ese algo sin nombre” que lo define. Dice sobre él Anita, la hija que tuvo con la artista Mónica Pacheco (hoy su mujer): “ahora me doy cuenta por qué el papá no tiene equipo de sonido en el auto: porque cuando maneja, siempre canta”.

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/4IJBQ6RWMFBZHA6SWGW5X63A4Q.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/FDZDEU66ERDH5P24FZTBTMK6TY.png)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/GP3VZINJCZB6FJGXASZLDTTLDA.JPG)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/5ZYLEXCGUFGUDFG6SISD4HO63U.JPG)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/BI4N47S7DBGULPXYDYFRUZ4QGE.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/GEZWGYJZMYYWMMBWMM2WIYTCMY.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/SHZBZAGNJFFZVDSR3EOUZUQGAQ.webp)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/RDXFFEZBVJBJJLHY3IFXGXYUXU.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/RXMQNMYE3RCKZFNQOWWNGVERMM.JPG)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/L54KOGLDKZFJDEXY5N3SJBIPYQ.JPG)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/LHKRKNK2RVH4PCAZ5ISSXUDTRU.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/JJLN56FL4FFS5LER7NBF2XSZ6Q.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/FO3T5OTLR5F6HPNRV6J7ZA3BCM.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/DSZXVKFHCFDMPCSG35XHN43Q6Y.JPG)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/PGBIOLYELBB7ZBSL6LONYQBT54.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/T774F3AGNVACDA77KZKA37OGWI.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/6FQSCA2OANDSHJZENELNKZU5DQ.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/3G5STIISEVFI3H5IN26TM6S6E4.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/PEYVYPSVMVDOZIDIPP4QL2SLP4.png)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/C2JPYP4VH5GARH2AKPN2HQ24DQ.png)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/CF3R2DXTNFCV5LEGN37WIT5SI4.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/PRBH4CUJFZEVTK7JO6K5Y4Q3VU.jpg)

:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/FGRVKODKX5DTBEBSUD7LFQJ774.jpg)